Mittwoch, 26. April 2006

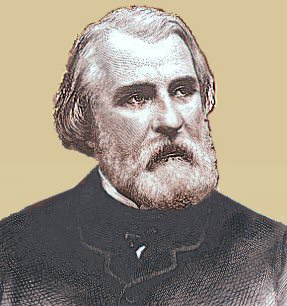

Literatur. Nikolai Leskov (1831-1895)

burkhardt krause, 19:26h

Leskov kam 1860 als Journalist nach St. Petersburg, wo er seine schriftstellerische Tätigkeit begann. Wegen eines mißverstandenen Zeitungsartikels, in dem er sich zu den häufigen Brandstiftungen in St. Petersburg äußerte, war er 1862 scharfen Angriffen ausgesetzt und als Reaktionär bezeichnet worden.

1874 wurde er im Kultusministerium angestellt, doch 1883 wegen kritischer Auslassungen über Kirche und Staat entlassen. Er wandte sich nunmehr ganz der Schriftstellerei zu.

Leskov war ein aufmerksamer Beobachter der russischen Gesellschaft.

In seinen Erzählungen stehen Milieu und die Probleme der unteren Schichten im Vordergrund. Ein spezifische Vorliebe galt der kleinstädtischen Geistlichkeit. In seiner Romanchronik Soborjane von 1872 werden erstmals in der russischen Literatur Geistliche als Hauptfiguren konzipiert.

Stand Leskov der russischen Orthodoxie zunächst offen gegenüber, wandelte sich in den 80er Jahren unter dem Einfluß L.N. Tolstojs diese Haltung grundlegend. Er empfand an der Institution Kirche insbesondere einen Mangel an Nächstenliebe und Toleranz, ebenso beklagte er den Niedergang moralischer Normen. In seinen Erzählungen treten nunmehr Figuren in den Vordergrund, die mit moralischer Vorbildlichkeit ausgestattet sind. Die Hauptfiguren handeln moralisch mustergültig.

Leskov vertritt einen christlichen Standpunkt, der freilich rein ethisch und interkonfessionell ist.

Leskovs Dichtung zeichnet sich durch eine stark umgangssprachlich und mundartlich gefärbte Sprache und durch mündlichen Erzählstil (skaz) aus. So gibt er ein vorzügliches Panorama der Lebenshaltungen einfacher Menschen. In formaler Hinsicht benutzt Leskov die Darstellung in Chronikform, die sich oft zur historischen oder biographischen Erzählung wandelt.

Das Spätwerk zeichnet sich vor allem durch Satiren und Erzählungen aus, die er selbst als Legenden charakterisierte. Er bediente sich dabei Sammlungen altrussischer Heiligenleben.

In Leskovs Werk spielen die kleineren Formen (etwa die Anekdote) eine herausragende Rolle.

Sein Schaffen wurde zu seinen Lebzeiten nur von wenigen wahrgenommen (darunter Tolstoj und Dostoevskij).

In Deutschland, England und Frankreich wurde Leskov erst in den 20ern Jahren übersetzt. Leskov gilt heute als einer der Hauptvertreter des russischen Realismus.

Werke:

Liebe in Bastschuhen, 1863 -

Der Schafochs, 1863 -

Die Lady Macbeth von Mzensk, 1865 (Vorlage für die gleichnamige Oper von Schostakowitsch) -

Die Kampfnatur, 1866 -

Die Klerisei, 1872 -

Der versiegelte Engel und andere Geschichten, 1873 - Der verzauberte Pilger, 1873 -

Pawlin, 1874 -

Am Ende der Welt, 1875 -

Der ungetaufte Pope, 1877 -

Eine Teufelsaustreibung und andere Geschichten 1879

Das Kadettenkloster, 1880 -

Der stählerne Floh, 1881 -

Der Toupetkünstler, 1883 -

Der Mensch im Schilderhaus, 1887 -

Der Gaukler Pamphalon, 1887 -

Die schöne Asa, 1888 -

Figura, 1889 -

Der Berg, 1890 -

Das Tränental. Eine Rhapsodie, 1892

1874 wurde er im Kultusministerium angestellt, doch 1883 wegen kritischer Auslassungen über Kirche und Staat entlassen. Er wandte sich nunmehr ganz der Schriftstellerei zu.

Leskov war ein aufmerksamer Beobachter der russischen Gesellschaft.

In seinen Erzählungen stehen Milieu und die Probleme der unteren Schichten im Vordergrund. Ein spezifische Vorliebe galt der kleinstädtischen Geistlichkeit. In seiner Romanchronik Soborjane von 1872 werden erstmals in der russischen Literatur Geistliche als Hauptfiguren konzipiert.

Stand Leskov der russischen Orthodoxie zunächst offen gegenüber, wandelte sich in den 80er Jahren unter dem Einfluß L.N. Tolstojs diese Haltung grundlegend. Er empfand an der Institution Kirche insbesondere einen Mangel an Nächstenliebe und Toleranz, ebenso beklagte er den Niedergang moralischer Normen. In seinen Erzählungen treten nunmehr Figuren in den Vordergrund, die mit moralischer Vorbildlichkeit ausgestattet sind. Die Hauptfiguren handeln moralisch mustergültig.

Leskov vertritt einen christlichen Standpunkt, der freilich rein ethisch und interkonfessionell ist.

Leskovs Dichtung zeichnet sich durch eine stark umgangssprachlich und mundartlich gefärbte Sprache und durch mündlichen Erzählstil (skaz) aus. So gibt er ein vorzügliches Panorama der Lebenshaltungen einfacher Menschen. In formaler Hinsicht benutzt Leskov die Darstellung in Chronikform, die sich oft zur historischen oder biographischen Erzählung wandelt.

Das Spätwerk zeichnet sich vor allem durch Satiren und Erzählungen aus, die er selbst als Legenden charakterisierte. Er bediente sich dabei Sammlungen altrussischer Heiligenleben.

In Leskovs Werk spielen die kleineren Formen (etwa die Anekdote) eine herausragende Rolle.

Sein Schaffen wurde zu seinen Lebzeiten nur von wenigen wahrgenommen (darunter Tolstoj und Dostoevskij).

In Deutschland, England und Frankreich wurde Leskov erst in den 20ern Jahren übersetzt. Leskov gilt heute als einer der Hauptvertreter des russischen Realismus.

Werke:

Liebe in Bastschuhen, 1863 -

Der Schafochs, 1863 -

Die Lady Macbeth von Mzensk, 1865 (Vorlage für die gleichnamige Oper von Schostakowitsch) -

Die Kampfnatur, 1866 -

Die Klerisei, 1872 -

Der versiegelte Engel und andere Geschichten, 1873 - Der verzauberte Pilger, 1873 -

Pawlin, 1874 -

Am Ende der Welt, 1875 -

Der ungetaufte Pope, 1877 -

Eine Teufelsaustreibung und andere Geschichten 1879

Das Kadettenkloster, 1880 -

Der stählerne Floh, 1881 -

Der Toupetkünstler, 1883 -

Der Mensch im Schilderhaus, 1887 -

Der Gaukler Pamphalon, 1887 -

Die schöne Asa, 1888 -

Figura, 1889 -

Der Berg, 1890 -

Das Tränental. Eine Rhapsodie, 1892

... link (0 Kommentare) ... comment

Literatur. Leo (Lev) Tolstoi (1828-1910)

burkhardt krause, 19:23h

9. September: Leo (Lev) Tolstoi wird als vierter Sohn eines adligen Gutsbesitzers in Jasnaia Polana geboren.

Nach 1830: Kommt er in die Fürsorge seiner Tante Gräfin Alexandra von Osten-Saken.

Erziehung und Unterricht durch französische und deutsche Hauslehrer.

1844: Beginn des Studiums orientalischer Sprachen, später Jura in Kazan.

1846: Beginn von ‚Intimes Tagebuch’ (das er bis zu seinem Tod führt).

1847: Studienabbruch. Auszahlung seines Erbes. Erste kleinere Essays auf dem Landgut Jasnaia Polána.

1848: Moskau und Sankt-Petersburg. Tagebuchaufzeichnungen: Gesellschaftskritik und Reformbewußtsein.

1850: Versucht Laurence Sternes A Sentimental Journey zu übersetzen.

1851: Folgt dem im Kaukasus stationierten Bruder. Eintritt in die Armee. Entschluß, Schriftsteller zu werden.

1852: Autobiographischer Roman ‚Detstvo’ (Kindheit). Spätere Erweiterung um ‚Otročestvo’ (1854, Knabenalter), Junost (1857, Jünglingsjahre). Die Trilogie schildert, gegen die russische Romantik gerichtet, die Zeit seines eigenen Heranwachsens.

1855/56: Sevastopolskie rasskazy (Sevastopol): Berichte über seine zunächst begeisterte Teilnahme am Krimkrieg.

Sevastopol im Dezember, Sevastopol im Mai und Sevastopol im August erscheinen in der Zeitschrift ‚Sovremennik’ (Der Zeitgenosse). Tolstoi zeichnet nun drastisch den Kontrast zwischen den hohen patriotischen Idealen der Verteidiger der Festung mit der furchtbaren Realität des Krieges. Tolstoi wandelt sich zum Kriegsgegner.

1856: Rückkehr als Kurier nach St. Petersburg.

1856: Versuche, die Situation seiner Leibeigenen zu ändern, scheitern. Seine Liebeleien mit Bauernmädchen und einer verheirateten Bäuerin werden 1889 in der Erzählung Der Teufel verarbeitet.

1857 und 1861: Zwei Europareisen Paris, Genf, Luzern, Baden-Baden; London, Paris, Brüssel. Tolstoi trifft den Publizisten Alexander Herzen und den Anarchisten Pierre Joseph Proudhon.

1861: Gründung einer Schule für 50 Bauernkinder mit modernen Lehrmethoden. Herausgabe der pädagogische Zeitschrift Jasnaia Polána (beide Projekte bis 1862, von den Behörden untersagt).

1862: Heirat der Schriftstellerin und Gutsbesitzertochter Sophia Andreevna Bers.

Verwaltung des Landgutes.

Es entstehen ‚Vojna i mir’ (1868/69, Krieg und Frieden) und ‚Anna Karenina’ (1875-1877), Tolstois bedeutendsten Romane.

1869: „Seelische Epilepsie“ (‚Notizen eines Wahnsinnigen’, 1884).

Erfahrung des Mißverhältnisses zwischen philosophischen Ideen und seinem Leben im Wohlstand.

1879: Lektüre Arthur Schopenhauers. Befestigung der pessimistischen Grundhaltung.

1881: Austritt aus der Kirche.

1884: Versuch als Schuster ein einfaches Leben zu führen.

1885: Gründung des Verlags Posrednik (Der Vermittler) als Organ religiös-moralischer Schriften mit erheblicher Wirkung (bis 1891 20 Millionen verkaufte Exemplare).

Juli 1891: Verzichtet auf alle Ansprüche an den Werken, die vor seiner „zweiten Geburt“ 1881 geschrieben wurden.

1910: Trennung von seiner Frau. Tolstoi verläßt mit seinem Arzt und seiner jüngsten Tochter den Familiensitz nach Konstantinopel.

20. November 1910: Tolstoi stirbt im Bahnhof von Astapovo an Lungenentzündung.

Werke:

Kindheit (1852) - Knabenalter (1854) - Sewastopol (1855/56) - Der Morgen eines Gutsbesitzers (1856) - Luzern (1857) - Jünglingsjahre (1857) - Drei Tode (1859) - Eheglück (1859) - Polikuschka (1861) - Die Kosaken (1863) - Krieg und Frieden (1868) - Anna Karenina (1877) - Ivan der Narr und seine Brüder (1880) - Kritik der dogmatischen Religion (1881) - Meine Beichte (1882) - Übersetzung der vier Evangelien (1883) - Worin mein Glaube besteht (1883) - Der Leinwandmesser (1885) - Die beiden Alten (1885) - Wie viel Erde braucht der Mensch (1885) - Der Tod des Iwan Iljitsch (1886) - Die Macht der Finsternis (1886) - Volkserzählungen (1881-1886) - Das Leben (Tolstoi) (1887) - Die Kreutzersonate (1889) - Der Teufel (1889) - Das Himmelreich in euch (1893) - Grausame Vergnügungen (1895) - Herr und Knecht (1895) - Was ist Kunst? (1898) - Auferstehung (1899) - Vater Sergius (1899) - Krieg und Revolution (1904) - Für alle Tage (1904) - Das große Verbrechen (1905) - Das Ende einer Welt (1906) - Hadschi Murat (posthum 1912) - Der lebende Leichnam (postum 1913)

Nach 1830: Kommt er in die Fürsorge seiner Tante Gräfin Alexandra von Osten-Saken.

Erziehung und Unterricht durch französische und deutsche Hauslehrer.

1844: Beginn des Studiums orientalischer Sprachen, später Jura in Kazan.

1846: Beginn von ‚Intimes Tagebuch’ (das er bis zu seinem Tod führt).

1847: Studienabbruch. Auszahlung seines Erbes. Erste kleinere Essays auf dem Landgut Jasnaia Polána.

1848: Moskau und Sankt-Petersburg. Tagebuchaufzeichnungen: Gesellschaftskritik und Reformbewußtsein.

1850: Versucht Laurence Sternes A Sentimental Journey zu übersetzen.

1851: Folgt dem im Kaukasus stationierten Bruder. Eintritt in die Armee. Entschluß, Schriftsteller zu werden.

1852: Autobiographischer Roman ‚Detstvo’ (Kindheit). Spätere Erweiterung um ‚Otročestvo’ (1854, Knabenalter), Junost (1857, Jünglingsjahre). Die Trilogie schildert, gegen die russische Romantik gerichtet, die Zeit seines eigenen Heranwachsens.

1855/56: Sevastopolskie rasskazy (Sevastopol): Berichte über seine zunächst begeisterte Teilnahme am Krimkrieg.

Sevastopol im Dezember, Sevastopol im Mai und Sevastopol im August erscheinen in der Zeitschrift ‚Sovremennik’ (Der Zeitgenosse). Tolstoi zeichnet nun drastisch den Kontrast zwischen den hohen patriotischen Idealen der Verteidiger der Festung mit der furchtbaren Realität des Krieges. Tolstoi wandelt sich zum Kriegsgegner.

1856: Rückkehr als Kurier nach St. Petersburg.

1856: Versuche, die Situation seiner Leibeigenen zu ändern, scheitern. Seine Liebeleien mit Bauernmädchen und einer verheirateten Bäuerin werden 1889 in der Erzählung Der Teufel verarbeitet.

1857 und 1861: Zwei Europareisen Paris, Genf, Luzern, Baden-Baden; London, Paris, Brüssel. Tolstoi trifft den Publizisten Alexander Herzen und den Anarchisten Pierre Joseph Proudhon.

1861: Gründung einer Schule für 50 Bauernkinder mit modernen Lehrmethoden. Herausgabe der pädagogische Zeitschrift Jasnaia Polána (beide Projekte bis 1862, von den Behörden untersagt).

1862: Heirat der Schriftstellerin und Gutsbesitzertochter Sophia Andreevna Bers.

Verwaltung des Landgutes.

Es entstehen ‚Vojna i mir’ (1868/69, Krieg und Frieden) und ‚Anna Karenina’ (1875-1877), Tolstois bedeutendsten Romane.

1869: „Seelische Epilepsie“ (‚Notizen eines Wahnsinnigen’, 1884).

Erfahrung des Mißverhältnisses zwischen philosophischen Ideen und seinem Leben im Wohlstand.

1879: Lektüre Arthur Schopenhauers. Befestigung der pessimistischen Grundhaltung.

1881: Austritt aus der Kirche.

1884: Versuch als Schuster ein einfaches Leben zu führen.

1885: Gründung des Verlags Posrednik (Der Vermittler) als Organ religiös-moralischer Schriften mit erheblicher Wirkung (bis 1891 20 Millionen verkaufte Exemplare).

Juli 1891: Verzichtet auf alle Ansprüche an den Werken, die vor seiner „zweiten Geburt“ 1881 geschrieben wurden.

1910: Trennung von seiner Frau. Tolstoi verläßt mit seinem Arzt und seiner jüngsten Tochter den Familiensitz nach Konstantinopel.

20. November 1910: Tolstoi stirbt im Bahnhof von Astapovo an Lungenentzündung.

Werke:

Kindheit (1852) - Knabenalter (1854) - Sewastopol (1855/56) - Der Morgen eines Gutsbesitzers (1856) - Luzern (1857) - Jünglingsjahre (1857) - Drei Tode (1859) - Eheglück (1859) - Polikuschka (1861) - Die Kosaken (1863) - Krieg und Frieden (1868) - Anna Karenina (1877) - Ivan der Narr und seine Brüder (1880) - Kritik der dogmatischen Religion (1881) - Meine Beichte (1882) - Übersetzung der vier Evangelien (1883) - Worin mein Glaube besteht (1883) - Der Leinwandmesser (1885) - Die beiden Alten (1885) - Wie viel Erde braucht der Mensch (1885) - Der Tod des Iwan Iljitsch (1886) - Die Macht der Finsternis (1886) - Volkserzählungen (1881-1886) - Das Leben (Tolstoi) (1887) - Die Kreutzersonate (1889) - Der Teufel (1889) - Das Himmelreich in euch (1893) - Grausame Vergnügungen (1895) - Herr und Knecht (1895) - Was ist Kunst? (1898) - Auferstehung (1899) - Vater Sergius (1899) - Krieg und Revolution (1904) - Für alle Tage (1904) - Das große Verbrechen (1905) - Das Ende einer Welt (1906) - Hadschi Murat (posthum 1912) - Der lebende Leichnam (postum 1913)

... link (0 Kommentare) ... comment

Literatur. Nikolai Gawrilowitsch Tschernyschewski (12./24.7.1828-1889)

burkhardt krause, 19:19h

Nikolai Gawrilowitsch Tschernyschewski geboren (12./24.7.; gest. 1889)

Tschernyschewski gehörte zu den ‚Realisten’ in der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts.

Große Bedeutung für die Ästhetik des Realismus hatte seine Magisterschrift „Die ästhetischen Beziehungen der Kunst zur Wirklichkeit“ von 1853.

Seine Grundthese lautete: „Das Schöne ist das Leben“.

Das Schöne ist die Natur, ist das Leben selbst: Die Wirklichkeit ist der Kunst überlegen.

„Die richtige Definition des Schönen ist die folgende: ‚das Schöne ist das Leben; ein schönes Geschöpf scheint dem Menschen jenes Geschöpf, in dem er das Leben so sieht, wie er es versteht; ein schöner Gegenstand ist jener Gegenstand, der ihn an das Leben erinnert. [...] Die Wirklichkeit ist nicht nur lebendiger, sondern auch vollkommener als die Phantasie. Die Bilder der Phantasie sind nur eine blasse und fast stets mißlungene Verwandlung der Wirklichkeit.“

Die Kunst sollte wiedergeben, „was es an Interessantem für den Menschen im Leben gibt“.

Tschernyschewski gehörte zu den ‚Realisten’ in der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts.

Große Bedeutung für die Ästhetik des Realismus hatte seine Magisterschrift „Die ästhetischen Beziehungen der Kunst zur Wirklichkeit“ von 1853.

Seine Grundthese lautete: „Das Schöne ist das Leben“.

Das Schöne ist die Natur, ist das Leben selbst: Die Wirklichkeit ist der Kunst überlegen.

„Die richtige Definition des Schönen ist die folgende: ‚das Schöne ist das Leben; ein schönes Geschöpf scheint dem Menschen jenes Geschöpf, in dem er das Leben so sieht, wie er es versteht; ein schöner Gegenstand ist jener Gegenstand, der ihn an das Leben erinnert. [...] Die Wirklichkeit ist nicht nur lebendiger, sondern auch vollkommener als die Phantasie. Die Bilder der Phantasie sind nur eine blasse und fast stets mißlungene Verwandlung der Wirklichkeit.“

Die Kunst sollte wiedergeben, „was es an Interessantem für den Menschen im Leben gibt“.

... link (0 Kommentare) ... comment

Literatur. Michail Jewgrafowitsch Saltykow-Schtschedrin (1826-1889)

burkhardt krause, 19:17h

27.1.1826: Saltykow-Schtschedrin, Michail Jewgrafowitsch geboren, gest. 10.5.1889 in Sankt Petersburg)

Wegen kritischer Bemerkungen wurde er 1884-86 nach Wjatka strafversetzt.

1858 wurde er Vizegouverneur in Rjasan, 1860-62 in Twer.

Seit 1868 freier Schriftsteller.

Saltykow-Schtschedrin war einer der größten Satiriker der Zeit. Vielfach war das Literaturideal der ländlichen Idyllendichtung Ziel seiner Satiren. Er verfaßte kritische, sozialutopische Schriften aus christlicher Sicht, meist Gesellschaftsskizzen (Skizzen aus dem Gouvernement, 2 Bde., 1857), Chroniken (Die Geschichte einer Stadt, 1870), Märchen und Romane (Die Herren Golowjow, 1880).

Wegen kritischer Bemerkungen wurde er 1884-86 nach Wjatka strafversetzt.

1858 wurde er Vizegouverneur in Rjasan, 1860-62 in Twer.

Seit 1868 freier Schriftsteller.

Saltykow-Schtschedrin war einer der größten Satiriker der Zeit. Vielfach war das Literaturideal der ländlichen Idyllendichtung Ziel seiner Satiren. Er verfaßte kritische, sozialutopische Schriften aus christlicher Sicht, meist Gesellschaftsskizzen (Skizzen aus dem Gouvernement, 2 Bde., 1857), Chroniken (Die Geschichte einer Stadt, 1870), Märchen und Romane (Die Herren Golowjow, 1880).

... link (0 Kommentare) ... comment

Literatur. Afanassij Afanassjewitsch Fet (1820-1892)

burkhardt krause, 11:32h

Studium in Moskau, Kavallerieoffizier. Bekanntschaft mit Iwan Turgenjew und Aleksandr Puschkin.

1840: mit „Liriceskji panteon“ erscheint die erste Gedichtsammlung, in der Puschkins Einfluß erkennbar ist. Nachdem dieses Werk heftig kritisiert worden war, schwieg Fet über Jahrzehnte.

An „Vecernie ogni“ (Abendliches Feuer) schrieb er von 1883 bis 1891. Inzwischen hatte er sich mit Schopenhauers Philosophie befaßt, was seine späten Gedichte deutlich machen ("Gedankenlyrik"). Sie zeigen Neigungen zum Mystischen, werden aber durch ein strenges Formbewußtsein diszipliniert. Fet war einer der Vorläufer des russischen Symbolismus.

"Warmer Wind hebt still die Flügel,

Steppen atmen frisches Sein,

Und es grünen schon der Hügel

Horizontwärts fliehnde Reihn.

Aber zwischen ihren Massen,

Eine Schlange dunklen Graus,

Führt in Nebel, die verblassen,

Fern die Landstraße nach Haus.

Sorglos steigen stets aufs neue

In der Himmel Heiterkeit,

Trillernd in der lichten Bläue,

Frühlingsvögel weit und breit."

1845

Übersetzt von Johannes von Guenther, in:

Russische Lyrik. Gedichte aus drei Jahrhunderten. Ausgewählt und eingeleitet von Efim Etkind, Serie Piper München 1987

Auswahl von Gedichten unter:

http://www.litlinks.it/fx/fet.htm

1840: mit „Liriceskji panteon“ erscheint die erste Gedichtsammlung, in der Puschkins Einfluß erkennbar ist. Nachdem dieses Werk heftig kritisiert worden war, schwieg Fet über Jahrzehnte.

An „Vecernie ogni“ (Abendliches Feuer) schrieb er von 1883 bis 1891. Inzwischen hatte er sich mit Schopenhauers Philosophie befaßt, was seine späten Gedichte deutlich machen ("Gedankenlyrik"). Sie zeigen Neigungen zum Mystischen, werden aber durch ein strenges Formbewußtsein diszipliniert. Fet war einer der Vorläufer des russischen Symbolismus.

"Warmer Wind hebt still die Flügel,

Steppen atmen frisches Sein,

Und es grünen schon der Hügel

Horizontwärts fliehnde Reihn.

Aber zwischen ihren Massen,

Eine Schlange dunklen Graus,

Führt in Nebel, die verblassen,

Fern die Landstraße nach Haus.

Sorglos steigen stets aufs neue

In der Himmel Heiterkeit,

Trillernd in der lichten Bläue,

Frühlingsvögel weit und breit."

1845

Übersetzt von Johannes von Guenther, in:

Russische Lyrik. Gedichte aus drei Jahrhunderten. Ausgewählt und eingeleitet von Efim Etkind, Serie Piper München 1987

Auswahl von Gedichten unter:

http://www.litlinks.it/fx/fet.htm

... link (0 Kommentare) ... comment

Literatur. Iwan Turgenjew (1818-1883)

burkhardt krause, 11:30h

Einer der wichtigsten realistischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts.

Sein Roman Väter und Söhne (1862) wirkte auf die deutsche Dichtung, etwa auf Thomas Mann.

Von 1855 lebte Turgenew mit kurzen Unterbrechungen im Ausland, besonders in Deutschland und Frankreich. Sieben Jahre lang (seit 1863) wohnte er in Baden-Baden.

Werke:

Seit 1846 Veröffentlichungen in der Zeitschrift Sowremmenik bis 1860

1847: Erzählung „Chor und Kalinytsch“

1850: Theaterstück „Ein Monat auf dem Lande“

1852: Erzählungen: „Aufzeichnungen eines Jägers“

1854: Erzählung: „Mumu“

1856: Erster Roman: „Rudin“

1857: Erzählung „Asja“

1859: Romane: „Das Adelsnest“, „Am Vorabend“

1860: Erzählung: „Erste Liebe“

1862: Roman: „Väter und Söhne“

„Väter und Söhne“ (Otcy i deti) ist Turgenjews bedeutendster Roman. Dem idealistischen Denken der Väter stellt der Held des Romans, Bazarow, den Nihilismus als neue Geisteshaltung entgegen.

Väter und Söhne, ein Roman über Generationenkonflikte, löste nach seinem Erscheinen in Rußland bei den linken Journalisten heftige Diskussionen und Kritik aus. Im Ausland, in Deutschland von Thomas Mann, wurde v.a. die formale Meisterschaft des Romans betont.

1867: Roman: „Rauch“

1872: Erzählung: „Frühlingsfluten“

1877: Roman: „Neuland“

1881: Novelle: „Das Lied der triumphierenden Liebe“

1882: Gedichte: „Gedichte in Prosa. Senilia“

1883: Novelle: „Klara Militsch“ [Macro error in imag: Macro imag not allowed in sandbox]

Sein Roman Väter und Söhne (1862) wirkte auf die deutsche Dichtung, etwa auf Thomas Mann.

Von 1855 lebte Turgenew mit kurzen Unterbrechungen im Ausland, besonders in Deutschland und Frankreich. Sieben Jahre lang (seit 1863) wohnte er in Baden-Baden.

Werke:

Seit 1846 Veröffentlichungen in der Zeitschrift Sowremmenik bis 1860

1847: Erzählung „Chor und Kalinytsch“

1850: Theaterstück „Ein Monat auf dem Lande“

1852: Erzählungen: „Aufzeichnungen eines Jägers“

1854: Erzählung: „Mumu“

1856: Erster Roman: „Rudin“

1857: Erzählung „Asja“

1859: Romane: „Das Adelsnest“, „Am Vorabend“

1860: Erzählung: „Erste Liebe“

1862: Roman: „Väter und Söhne“

„Väter und Söhne“ (Otcy i deti) ist Turgenjews bedeutendster Roman. Dem idealistischen Denken der Väter stellt der Held des Romans, Bazarow, den Nihilismus als neue Geisteshaltung entgegen.

Väter und Söhne, ein Roman über Generationenkonflikte, löste nach seinem Erscheinen in Rußland bei den linken Journalisten heftige Diskussionen und Kritik aus. Im Ausland, in Deutschland von Thomas Mann, wurde v.a. die formale Meisterschaft des Romans betont.

1867: Roman: „Rauch“

1872: Erzählung: „Frühlingsfluten“

1877: Roman: „Neuland“

1881: Novelle: „Das Lied der triumphierenden Liebe“

1882: Gedichte: „Gedichte in Prosa. Senilia“

1883: Novelle: „Klara Militsch“ [Macro error in imag: Macro imag not allowed in sandbox]

... link (0 Kommentare) ... comment

Literatur. Iwan Gontscharow (1809-1891)

burkhardt krause, 11:27h

18.6. 1809 in Simbirsk, Iwan Gontscharow geboren (gest. 1891).

Einer der wichtigsten Vertreter des Realismus in der russischen Literatur des 19. Jhts.

Er greift zeittypische Themen auf wie den Nihilismus, die Langeweile vor dem Hintergrund gesellschaftlichen Wandels.

Sein bedeutendstes Werk ist Oblomow (1857).

Oblomow ist ein charakteristischer Figurentypus des „überflüssigen Menschen“, der beim Wandel von der feudalen in die bürgerliche Gesellschaft seine Funktion verloren hat.

Studium der Literatur in Moskau.

1834: Übernahme in den Staatsdienst.

1835 bis 1852: Beamter des Finanzministeriums in Sankt Petersburg.

Weltreise: Nach Schweden, England, Korea, China und Japan. Verarbeitet in: Fregat Pallada (2 Bde., Die Fregatte Pallas), ein Werk, das die Reiseliteratur einer sentimental-verklärenden Romantik parodiert.

1855: Rückkehr nach Sankt Petersburg. Arbeitet als staatlicher Zensor.

1865: Beamter der obersten Pressebehörde.

1891: Tod in Sankt Petersburg.

Werke:

Erzähldebüt Obyknovennaja istorija (1847; Eine gewöhnliche Geschichte). Zentrales Thema: Die unerträgliche Langeweile des russischen Landadels. Spannung aus frühkapitalistischen Wandlungen Rußlands und lebensfernem Idealismus (Aleksandr Adujew).

1859: Großes Aufsehen mit seinem Hauptwerk Oblomov. Er schildert darin den untätig zwischen Tisch und Bett sich bewegenden Gutsbesitzer. Durch seine Unentschlossenheit und Gleichgültigkeit verliert Oblomov die Liebe der Frau, die ihn aus seiner Lethargie herauszureißen, d.h. ihn erlösen will. Dem Protagonisten steht die Gestalt des russischen Industriellen mit positiven Zügen gegenüber. Als neuntes Kapitel des Romans steht die bereits früher separat publizierte Erzählung Son Oblomova (Der Traum Oblomovs). Sie gibt ein Bild der psychologischen Vorgeschichte des trägen Charakters. Materiell abgesichert und jeglicher Verantwortung enthoben, begann dessen Leben „mit dem Erlöschen“. 1979 wurde der Roman unter der Regie von N. Michalkov verfilmt.

1989 wurde er von Franz Xaver Kroetz dramatisiert (Oblomow, Uraufführung am 5. März 1989 im Münchner Residenztheater).

1869: Obryv (Die Schlucht) publiziert. Er ist der letzte der drei bedeutenden Romane Gontscharows, die er als Trilogie ansah:

„Ich sehe darin nicht drei Romane, sondern einen. Sie alle sind miteinander durch einen gemeinsamen Faden, eine folgerichtige Idee verbunden: den Gedanken des Übergangs von einer Epoche des russischen Lebens, welche ich erlebt habe, in eine andere.“

In der Figur des Sozialrevolutionärs Volochov zeichnet Gontscharow einen Nihilististen, der gegen die aufkeimende „neue Lüge“ des Kapitalismus rebelliert. Ihm steht mit Vera eine Lichtgestalt zur Seite, als „helle(s) Bild eines vorbildlichen Menschen“. In der Gestalt des Sägewerksbesitzers Tuschin entwickelt Gontscharow einen fortschrittlichen, aktiven Protagonisten: „Alle Tuschins erweisen Russland ihren Dienst, indem sie seine Umgestaltung und Erneuerung ausarbeiten, vollenden und festigen.“

Gontscharow verfaßte auch Gedichte, Erzählungen und Aufsätze zur Literaturkritik.

Einer der wichtigsten Vertreter des Realismus in der russischen Literatur des 19. Jhts.

Er greift zeittypische Themen auf wie den Nihilismus, die Langeweile vor dem Hintergrund gesellschaftlichen Wandels.

Sein bedeutendstes Werk ist Oblomow (1857).

Oblomow ist ein charakteristischer Figurentypus des „überflüssigen Menschen“, der beim Wandel von der feudalen in die bürgerliche Gesellschaft seine Funktion verloren hat.

Studium der Literatur in Moskau.

1834: Übernahme in den Staatsdienst.

1835 bis 1852: Beamter des Finanzministeriums in Sankt Petersburg.

Weltreise: Nach Schweden, England, Korea, China und Japan. Verarbeitet in: Fregat Pallada (2 Bde., Die Fregatte Pallas), ein Werk, das die Reiseliteratur einer sentimental-verklärenden Romantik parodiert.

1855: Rückkehr nach Sankt Petersburg. Arbeitet als staatlicher Zensor.

1865: Beamter der obersten Pressebehörde.

1891: Tod in Sankt Petersburg.

Werke:

Erzähldebüt Obyknovennaja istorija (1847; Eine gewöhnliche Geschichte). Zentrales Thema: Die unerträgliche Langeweile des russischen Landadels. Spannung aus frühkapitalistischen Wandlungen Rußlands und lebensfernem Idealismus (Aleksandr Adujew).

1859: Großes Aufsehen mit seinem Hauptwerk Oblomov. Er schildert darin den untätig zwischen Tisch und Bett sich bewegenden Gutsbesitzer. Durch seine Unentschlossenheit und Gleichgültigkeit verliert Oblomov die Liebe der Frau, die ihn aus seiner Lethargie herauszureißen, d.h. ihn erlösen will. Dem Protagonisten steht die Gestalt des russischen Industriellen mit positiven Zügen gegenüber. Als neuntes Kapitel des Romans steht die bereits früher separat publizierte Erzählung Son Oblomova (Der Traum Oblomovs). Sie gibt ein Bild der psychologischen Vorgeschichte des trägen Charakters. Materiell abgesichert und jeglicher Verantwortung enthoben, begann dessen Leben „mit dem Erlöschen“. 1979 wurde der Roman unter der Regie von N. Michalkov verfilmt.

1989 wurde er von Franz Xaver Kroetz dramatisiert (Oblomow, Uraufführung am 5. März 1989 im Münchner Residenztheater).

1869: Obryv (Die Schlucht) publiziert. Er ist der letzte der drei bedeutenden Romane Gontscharows, die er als Trilogie ansah:

„Ich sehe darin nicht drei Romane, sondern einen. Sie alle sind miteinander durch einen gemeinsamen Faden, eine folgerichtige Idee verbunden: den Gedanken des Übergangs von einer Epoche des russischen Lebens, welche ich erlebt habe, in eine andere.“

In der Figur des Sozialrevolutionärs Volochov zeichnet Gontscharow einen Nihilististen, der gegen die aufkeimende „neue Lüge“ des Kapitalismus rebelliert. Ihm steht mit Vera eine Lichtgestalt zur Seite, als „helle(s) Bild eines vorbildlichen Menschen“. In der Gestalt des Sägewerksbesitzers Tuschin entwickelt Gontscharow einen fortschrittlichen, aktiven Protagonisten: „Alle Tuschins erweisen Russland ihren Dienst, indem sie seine Umgestaltung und Erneuerung ausarbeiten, vollenden und festigen.“

Gontscharow verfaßte auch Gedichte, Erzählungen und Aufsätze zur Literaturkritik.

... link (0 Kommentare) ... comment

Literatur. Beginn des 18. Jahrhunderts

burkhardt krause, 10:43h

Zu Beginn des 18. Jh. kommt es zu einer endgültigen Abwendung der russischen Literatur von den altrussischen Tradition und der altrussischen Schrift.

Es wurden die institutionellen Voraussetzungen für einen modernen Literaturbetrieb geschaffen:

- Druckereien

- Schulen,

- Zeitungen usf.

Die Literatur löst sich nun von ihrem geistig-religiösen Ursprung.

In die russische Schrift/Sprache gehen umgangssprachliche Wendungen, Fremdwörter u. Neologismen ein.

Bedeutsam sind hier vor allem Einflüsse aus dem Holländischen, Deutschen und Französischen.

Die ersten säkularen literarischen Gattungen werden aus Westeuropa „importiert“. Es bildet sich eine Frühform der Unterhaltungsliteratur: etwa anonyme Liebesromane, Abenteuerromane. Zugleich gibt es erste Versuche, ein autonomes Theater zu etablieren.

Es wurden die institutionellen Voraussetzungen für einen modernen Literaturbetrieb geschaffen:

- Druckereien

- Schulen,

- Zeitungen usf.

Die Literatur löst sich nun von ihrem geistig-religiösen Ursprung.

In die russische Schrift/Sprache gehen umgangssprachliche Wendungen, Fremdwörter u. Neologismen ein.

Bedeutsam sind hier vor allem Einflüsse aus dem Holländischen, Deutschen und Französischen.

Die ersten säkularen literarischen Gattungen werden aus Westeuropa „importiert“. Es bildet sich eine Frühform der Unterhaltungsliteratur: etwa anonyme Liebesromane, Abenteuerromane. Zugleich gibt es erste Versuche, ein autonomes Theater zu etablieren.

... link (0 Kommentare) ... comment

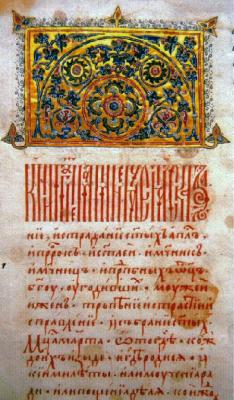

Literatur. 1529: Die „Großen Lesemenäen“ des Makarij.

burkhardt krause, 04:33h

Der russische Metropolit Makarij (1482-1563) hat dieses umfassendeste, kultur- und geistesgeschichtlich bedeutendste (und noch nicht vollständig edierte) Literaturdenkmal des russischen 16. Jahrhunderts (der orthodoxen slavischen Welt überhaupt) zwischen 1529 und 1554 zusammenstellen lassen.

Er wollte alle in Rußland gelesenen Bücher in einem großen Sammelwerk (Große Lesemenäen), vereinen. Ziel war u.a., Moskau als rechtmäßige Erbin von Byzanz und Zentrum der Orthodoxie zu erweisen. Makarij ließ Bücher aus dem gesamten russischen Herrschaftsbereich zusammentragen.

Er wählte selbst die Texte aus, ließ sie von Kopisten abschreiben und zu zwölf Monatsbänden zusammenbinden.

Diese „Großen Lesemenäen“ waren Menologien mit Texten für jeden Tag eines Monats. Sie stammten aus der Bibel, handelten von Heiligen, deren Gedenktag es zu feiern galt. Makarij integrierte überdies hunderte von Werken theologischer Literatur (ausführliche Lebensbeschreibungen von Heiligen, Werke der griechischen patristischen Literatur, aktuelle theologische und historische Texte aus der jüngeren russischen Vergangenheit.

Er wollte alle in Rußland gelesenen Bücher in einem großen Sammelwerk (Große Lesemenäen), vereinen. Ziel war u.a., Moskau als rechtmäßige Erbin von Byzanz und Zentrum der Orthodoxie zu erweisen. Makarij ließ Bücher aus dem gesamten russischen Herrschaftsbereich zusammentragen.

Er wählte selbst die Texte aus, ließ sie von Kopisten abschreiben und zu zwölf Monatsbänden zusammenbinden.

Diese „Großen Lesemenäen“ waren Menologien mit Texten für jeden Tag eines Monats. Sie stammten aus der Bibel, handelten von Heiligen, deren Gedenktag es zu feiern galt. Makarij integrierte überdies hunderte von Werken theologischer Literatur (ausführliche Lebensbeschreibungen von Heiligen, Werke der griechischen patristischen Literatur, aktuelle theologische und historische Texte aus der jüngeren russischen Vergangenheit.

... link (0 Kommentare) ... comment

Literatur: 15. Jahrhundert. Um 1500 Die Byline von Vol’ch Vseslav’evc

burkhardt krause, 04:19h

Vermutlich stützt sich die Byline über Wolch (wolchw = russisch: heidnischer Priester oder Zauberer) mit großer Genauigkeit auf Nachrichten über den historischen Fürsten Wseslaw von Polozk (2. Hälfte 11. Jht.). Der Name des historischen Vorbilds ist auch in anderen Fällen zum Vaternamen der Bylinengestalt geworden.

Die Handlung der Wolch-Byline zeigt neben ihren Übereinstimmungen mit den Chronikberichten über Wseslaw eine entschieden ältere Erzählschicht: Wolchs Fähigkeit, sich in ein beliebiges Tier zu verwandeln, womit er in der Lage ist, die Reiche der Tiere zu beherrschen, ist eine Eigenschaft des heid-nischen Jagdgottes. Symbolisch bedeuten die drei Tiere – nämlich Maus, Frosch und Vogel –, die die Skythen an König Dareios sandten (nach Herodot IV, 123-124), dasselbe. Der Vergleich mit dem serbischen Epos über Zmaj Ognjeni Vuk belegt zudem, daß dieses wohl mit der Wolch-Byline auf einen gemeinsamen slawischen Ursprung zurückgeht: auf das Thema eines von einem Drachen gezeugten Werwolf-Fürsten, der an Leib und Geist schnell wächst und später an seinem Vater und anderen Gewaltherrschern Rache übt. Die Byline über Wolch weist überdies auch Einflüsse der Alexandreis auf.

Die Byline beginnt mit Zeugung und Geburt Wolchs: Ihn zeugt ein Drache, auf den seine Mutter versehentlich tritt – ein Motiv aus dem indoeuropäischen Epos. (Vom historischen Wseslaw wird berichtet, er sei durch Zauberei geboren.) Die Geburt ist von Naturerscheinungen begleitet, die die Furcht der Schöpfung vor dem Kind illustrieren. (Ähnliche Berichte begleiten in der Chronik Wseslaws Kriegsvorbereitungen.)

Wolch verlangt, als er anderthalb Stunden alt ist, wie ein Krieger ausgerüstet zu werden. Später erlernt er schnell das Lesen und Schreiben, ebenso die Kunst, sich in verschiedene Tiere zu verwandeln, darunter in einen Wolf. (Als Wolf konnte auch Wseslaw umgehen, heißt es im Igorlied.) Er sammelt eine Schar von Getreuen um sich, versorgt sie dank seiner Verwandlungskünste und schleust sie auch – in Ameisen verwandelt – unter dem Tor hindurch in das Indische Kaiserreich ein, dessen Herrscher einen Überfall auf Kiew plant. Die zurückverwandelte Drushina erobert das Reich, das kaum Widerstand leisten kann, da Wolch zuvor in Tiergestalt die indischen Waffen zerstört hat, nachdem er am Fenster die Pläne des Kaisers erlauschte. Wolch besteigt den indischen Thron. (Die Details des Feldzuges weisen wiederum Parallelen zu Chronikberichten über Wseslaw auf, insbesondere über seine Machtergreifung in Kiew und den Sturz des Fürsten Isjaslaw.)

Der Text:

„Durch den Garten, durch den grünen Garten / ging, lustwandelte die junge Fürstentochter, / [die junge Fürstentochter] Marfa Vseslav’evna. / Sie sprang von einem Stein auf eine grimme Schlange [Drache]; / da windet sich die grimme Schlange / um den Stiefel aus grünem Saffian, / um das seidene Strümpfchen, / schlägt mit dem Schwanz gegen die weiße Hüfte. / Da wurde die Fürstin schwanger mit Leibesfrucht, / da wurde sie schwanger mit Leibesfrucht und gebar ein Kind. / Da leuchtete am Himmel hell leuchtend der Mond, / und in Kiev wurde geboren ein mächtiger Held, / ja, der junge Vol’ch Vseslav’evic. / Es bebte die feuchte [Mutter] Erde, / es erzitterte das ruhmvolle indische Reich, / und auch das blaue Meer wogte auf, / weil der Held geboren wurde, / der junge Vol’ch Vseslav’evic; / die Fische tauchten hinab in die Tiefe des Meeres, / die Vögel flogen hoch hinauf in den Himmel, / die Auerochsen und Hirsche flohen hinter die Berge, / die Hasen und die Füchse in die Dickichte / und die Wölfe und die Bären in die Fichtengehölze, / die Zobel und die Marder auf die Inseln. / Und als Vol’ch anderthalb Stunden alt war, / spricht der Vol’ch, wie der Donner donnert: / „Heil dir, Herrin Mütterchen, / junge Marfa Vseslav’evna! / Wickle mich doch nicht in eine purpurrote Windel, / gürte mich doch nicht in seidene Gürtel, / wickle mich, Mütterchen, / in einen starken stählernen Panzer, / und auf das kühne Haupt setze mir einen goldenen Helm, / und in die rechte Hand lege mir eine Keule, / ja eine schwere Keule aus Blei, / und an Gewicht ha-be diese Keule dreihundert Pud.“ / Und als der Vol’ch sieben Jahre alt war, / gab sein Mütterchen ihn fort, daß er lesen lerne. / Und des Lesens wurde der Vol’ch kundig; / und sie ließ ihn sich setzen und mit der Feder schreiben, / und des Schreibens wurde er kundig. / Und als der Vol’ch zehn Jahre alt war, / zu der Zeit erlernte der Vol’ch die Weisheitskünste. / Und als erste Weisheitskunst lernte er, / sich zu verwandeln in einen lichten Falken; / und als zweite Weisheitskunst lernte er, Vol’ch, / sich zu verwandeln in einen grauen Wolf; / und als dritte Weisheitskunst lernte er, Vol’ch, / sich zu verwandeln in einen braunen Auerochsen mit goldenen Hörnern. / Und als der Vol’ch zwölf Jahre alt wurde, / fing der Vol’ch an, sich eine Gefolgschaft zu sammeln: / die Gefolgschaft sammelte er drei Jahre lang, / er sammelte an Gefolgschaft siebentausend. / Er selbst, der Vol’ch, ist fünfzehn Jahre alt, / und seine ganze Gefolgschaft ist je fünfzehn Jahre alt. / Der große Ruhm von ihr / kam zur Thronstadt Kiev. / Der indische Zar rüstet sich, / und er rühmt sich, brüstet sich: / Will die Stadt Kiev plündern ganz und gar / und die Kirchen Gottes in Rauch aufgehen lassen / und die ehrwürdigen Klöster zerstören. / Aber zu der Zeit war der Vol’ch des Spürsinns voll. / Mit seiner ganzen tapferen Gefolgschaft / zog er zum ruhmreichen indischen Zartum, / zog da mit ihnen in den Feldzug. / Die Gefolgschaft schläft, so schläft Vol’ch doch nicht: / Er verwandelt sich in einen grauen Wolf, / er lief, er sprang durch dunkle Wälder, / [durch dunkle Wälder] und durch dichtes Gehölz. / Und er schlägt die wilden Tiere, die ästig gehörnten [= Elche], / und auch für den Wolf, den Bär gibt es kein Entkommen, / und die Zobel, die Panther sind ihm Lieblingsbissen, / die Hasen und die Füchse verschmäht er nicht. / Vol’ch gab seiner tapferen Gefolgschaft zu essen, zu trinken, / gab den guten jungen Helden Schuhe und Kleidung – /sie trugen Zobelpelze, / und zum Wechseln Pantherpelze. / Die Gefolgschaft schläft, so schläft Vol’ch doch nicht, / er verwandelt sich in einen lichten Falken, / er flog weit hinaus aufs blaue Meer, / er schlägt Gänse, weiße Schwäne, / aber auch für die grauen, kleinen Enten gibt es kein Entkommen. / Und Vol’ch gab seiner tapferen lieben Gefolgschaft zu trinken, zu essen, / und alle Speisen waren wechselnd bei ihm, / wechselnde Speisen, zuckersüße. / Und er begann, der Vol’ch, Zauber zu treiben: / „Heil euch, ihr kühnen, guten jungen Helden! / Ihr seid nicht viel, nicht wenig – siebentausend; / aber gibt es unter euch, Brüder, einen solchen Menschen, / der sich verwandeln könnte in einen braunen Auerochsen / und laufen könnte zum indischen Zartum, / Kundschaft gewinnen könnte über das indische Zartum, / über den Zaren Saltyk Stavrul’evic, / über sein kühnes Oberhaupt aus Batus Stamm?“ / Wie wenn sich Laub und Gras hinbreitet, / so neigt sich seine ganze Gefolgschaft, / es antworten ihm die kühnen, guten jungen Helden! / „Nicht gibt es unter uns einen solchen jungen Helden, / außer dir, Vol’ch Vseslav’evic.“ / Und da verwandelte sich dieser selbe Vseslav’evic / in einen braunen Auerochsen mit goldenen Hörnern, / er rannte zum indischen Zartum. / Er sprang den ersten Sprung über eine ganze Verst, / doch den zweiten Sprung konnte man nicht mehr finden; / er verwandelt sich in einen lichten Falken, / er flog zum indischen Zartum. / Und als er im indischen Zartum ist, / ließ er sich nieder auf dem Palast aus weißem Stein, / auf dem Zarenpalast, / bei dem indischen Zaren, / an dem Fenster mit hölzernen Fensterpfosten. / Wie starke Winde über den Firnschnee ziehen –/ so spricht der Zar mit der Zarin im Gespräch; / es sprach die Zarin Azdjakovna, / die junge Elena Aleksandrovna: / „Heil dir, ruhmreicher indischer Zar! / Du geruhst, dich zu rüsten, Krieg zu führen gegen das Rus’-Land, / aber dieses ist nicht kund dir, nicht zu wissen dir: / Am Himmel hat hell leuchtend der Mond geleuchtet, / und in Kiev ist ein mächtiger Recke geboren, / dir, dem Zaren, ein Widersacher.“ / Da war Vol’ch des Spürsinns voll, / sitzend auf dem Fenster mit hölzernen Fensterpfosten; / als er nämlich diese Reden belauscht hatte, / verwandelte er sich in ein Hermelin, / lief durch die Keller, durch die unterirdischen Gewölbe, / durch die hohen Gemächer, / bei den straff gespannten Bogen biß er die Sehnen durch, / bei den gehärteten Pfeilen nahm er die Eisenspitzen heraus, / bei den Feuergewehren / zog er die Feuersteine und die Ladestöcke heraus / und grub das alles in die Erde ein. / Vol’ch verwandelt sich in einen lichten Falken, / schwang sich hoch hinauf unter den Himmel, / flog fern fort in das weite Feld, / flog zu seiner tapferen Gefolgschaft. / Die Gefolgschaft schläft, so schläft Vol’ch doch nicht, / er weckte die kühnen, guten jungen Helden auf: / „Heil euch, tapfere Gefolgschaft! / Jetzt ist nicht Zeit zu schlafen, es ist Zeit aufzustehen: / Wir wollen gehen zum indischen Zartum!“ / Und sie kamen zu einer Mauer aus weißem Stein; / stark ist die Mauer aus weißem Stein; / das Tor der Stadt ist von Eisen, / die Haken, die Riegel alle von Erz, / Wachposten stehen Tag und Nacht, / die Schwelle unter dem Tor ist aus kostbarem Walroßbein, / klug ersonnene Mauereinschnitte sind eingeschnitten, / aber nur eine Ameise kann durch den Einschnitt gehen. / Da wurden alle jungen Helden betrübt, / wurden betrübt und wurden traurig, / und sie sagen so: / „Vergeblich werden wir jetzt unseren Kopf verlieren! / Wie sollen wir denn durch diese Mauer hindurchkommen?“ / Der junge Vol’ch war des Spürsinns voll: / Er selbst verwandelte sich in eine Ameise / und alle seine guten jungen Helden in Ameisen. / Sie gingen hindurch durch die Mauer aus weißem Stein / und wurden wieder junge Helden auf der anderen Seite / in dem ruhmreichen indischen Zartum. / Alle verwandelte er zu guten jungen Helden, / mit ihrer kriegerischen Rüstung standen sie da, / und er gibt allen jungen Helden den Befehl: / „Heil euch, tapfere Gefolgschaft! / Geht umher im indischen Zartum, / haut nieder alt und jung, / laßt niemand im Zartum übrig zur Aussaat, / laßt nur übrig nach Wahl / nicht viel, nicht wenig – siebentausend / herzliebe schöne Jungfrauen.“ / Und seine Gefolgschaft geht umher im indischen Zartum / und haut nieder alt und jung / und läßt nur übrig nach Wahl / herzliebe schöne Jungfrauen. / Und er selbst, Vol’ch, ging in den Palast, / in jenen Zarenpalast, / zu jenem indischen Zaren; / die Tür am Palast war aus Eisen, / die Haken, die Krampen aus Stahl, vergoldet. / Sagt da Vol’ch Vseslav’evic: / „Und sollte ich mir das Bein brechen, aber die Tür muß raus!“ / Er stößt mit dem Fuß gegen die eiserne Tür, / zerbrach alle stählernen Krampen. / Er nimmt den Zaren an dessen weißen Händen, / ja – den ruhmreichen indischen Zaren / Saltyk Stavrul’evic, / und also spricht Vol’ch: / „Euch Zaren erschlägt man nicht, köpft man nicht!“ / Und er griff ihn und schlug ihn gegen den Fußboden aus Backsteinen, / zerschlug ihn in Krümel [von Mistdreck]. / Und da setzte sich Vol’ch selbst als Zar auf den Thron, / nahm die Zarin Azvjakovna, / ja – die junge Elena Aleksandrovna; / und jene seine tapfere Gefolgschaft / nahm jene jungen Mädchen zum Weibe. / Der junge Vol’ch aber setzte sich hier als Zar auf den Thron, / und jene wurden die Bewohner seiner Stadt. / Und er ließ hinausrollen Gold und Silber, / und Pferde und Kühe teilte er herdenweise, / und ein jeder Gefolgschaftsmann erhielt [an Geld] hunderttausend.“

Aus: Russische Lyrik. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Russ.-Dt., hg.v. K. Borowsky u. L. Müller, 5., erw. Aufl. Stuttgart 1998, S. 54 ff.

Die Handlung der Wolch-Byline zeigt neben ihren Übereinstimmungen mit den Chronikberichten über Wseslaw eine entschieden ältere Erzählschicht: Wolchs Fähigkeit, sich in ein beliebiges Tier zu verwandeln, womit er in der Lage ist, die Reiche der Tiere zu beherrschen, ist eine Eigenschaft des heid-nischen Jagdgottes. Symbolisch bedeuten die drei Tiere – nämlich Maus, Frosch und Vogel –, die die Skythen an König Dareios sandten (nach Herodot IV, 123-124), dasselbe. Der Vergleich mit dem serbischen Epos über Zmaj Ognjeni Vuk belegt zudem, daß dieses wohl mit der Wolch-Byline auf einen gemeinsamen slawischen Ursprung zurückgeht: auf das Thema eines von einem Drachen gezeugten Werwolf-Fürsten, der an Leib und Geist schnell wächst und später an seinem Vater und anderen Gewaltherrschern Rache übt. Die Byline über Wolch weist überdies auch Einflüsse der Alexandreis auf.

Die Byline beginnt mit Zeugung und Geburt Wolchs: Ihn zeugt ein Drache, auf den seine Mutter versehentlich tritt – ein Motiv aus dem indoeuropäischen Epos. (Vom historischen Wseslaw wird berichtet, er sei durch Zauberei geboren.) Die Geburt ist von Naturerscheinungen begleitet, die die Furcht der Schöpfung vor dem Kind illustrieren. (Ähnliche Berichte begleiten in der Chronik Wseslaws Kriegsvorbereitungen.)

Wolch verlangt, als er anderthalb Stunden alt ist, wie ein Krieger ausgerüstet zu werden. Später erlernt er schnell das Lesen und Schreiben, ebenso die Kunst, sich in verschiedene Tiere zu verwandeln, darunter in einen Wolf. (Als Wolf konnte auch Wseslaw umgehen, heißt es im Igorlied.) Er sammelt eine Schar von Getreuen um sich, versorgt sie dank seiner Verwandlungskünste und schleust sie auch – in Ameisen verwandelt – unter dem Tor hindurch in das Indische Kaiserreich ein, dessen Herrscher einen Überfall auf Kiew plant. Die zurückverwandelte Drushina erobert das Reich, das kaum Widerstand leisten kann, da Wolch zuvor in Tiergestalt die indischen Waffen zerstört hat, nachdem er am Fenster die Pläne des Kaisers erlauschte. Wolch besteigt den indischen Thron. (Die Details des Feldzuges weisen wiederum Parallelen zu Chronikberichten über Wseslaw auf, insbesondere über seine Machtergreifung in Kiew und den Sturz des Fürsten Isjaslaw.)

Der Text:

„Durch den Garten, durch den grünen Garten / ging, lustwandelte die junge Fürstentochter, / [die junge Fürstentochter] Marfa Vseslav’evna. / Sie sprang von einem Stein auf eine grimme Schlange [Drache]; / da windet sich die grimme Schlange / um den Stiefel aus grünem Saffian, / um das seidene Strümpfchen, / schlägt mit dem Schwanz gegen die weiße Hüfte. / Da wurde die Fürstin schwanger mit Leibesfrucht, / da wurde sie schwanger mit Leibesfrucht und gebar ein Kind. / Da leuchtete am Himmel hell leuchtend der Mond, / und in Kiev wurde geboren ein mächtiger Held, / ja, der junge Vol’ch Vseslav’evic. / Es bebte die feuchte [Mutter] Erde, / es erzitterte das ruhmvolle indische Reich, / und auch das blaue Meer wogte auf, / weil der Held geboren wurde, / der junge Vol’ch Vseslav’evic; / die Fische tauchten hinab in die Tiefe des Meeres, / die Vögel flogen hoch hinauf in den Himmel, / die Auerochsen und Hirsche flohen hinter die Berge, / die Hasen und die Füchse in die Dickichte / und die Wölfe und die Bären in die Fichtengehölze, / die Zobel und die Marder auf die Inseln. / Und als Vol’ch anderthalb Stunden alt war, / spricht der Vol’ch, wie der Donner donnert: / „Heil dir, Herrin Mütterchen, / junge Marfa Vseslav’evna! / Wickle mich doch nicht in eine purpurrote Windel, / gürte mich doch nicht in seidene Gürtel, / wickle mich, Mütterchen, / in einen starken stählernen Panzer, / und auf das kühne Haupt setze mir einen goldenen Helm, / und in die rechte Hand lege mir eine Keule, / ja eine schwere Keule aus Blei, / und an Gewicht ha-be diese Keule dreihundert Pud.“ / Und als der Vol’ch sieben Jahre alt war, / gab sein Mütterchen ihn fort, daß er lesen lerne. / Und des Lesens wurde der Vol’ch kundig; / und sie ließ ihn sich setzen und mit der Feder schreiben, / und des Schreibens wurde er kundig. / Und als der Vol’ch zehn Jahre alt war, / zu der Zeit erlernte der Vol’ch die Weisheitskünste. / Und als erste Weisheitskunst lernte er, / sich zu verwandeln in einen lichten Falken; / und als zweite Weisheitskunst lernte er, Vol’ch, / sich zu verwandeln in einen grauen Wolf; / und als dritte Weisheitskunst lernte er, Vol’ch, / sich zu verwandeln in einen braunen Auerochsen mit goldenen Hörnern. / Und als der Vol’ch zwölf Jahre alt wurde, / fing der Vol’ch an, sich eine Gefolgschaft zu sammeln: / die Gefolgschaft sammelte er drei Jahre lang, / er sammelte an Gefolgschaft siebentausend. / Er selbst, der Vol’ch, ist fünfzehn Jahre alt, / und seine ganze Gefolgschaft ist je fünfzehn Jahre alt. / Der große Ruhm von ihr / kam zur Thronstadt Kiev. / Der indische Zar rüstet sich, / und er rühmt sich, brüstet sich: / Will die Stadt Kiev plündern ganz und gar / und die Kirchen Gottes in Rauch aufgehen lassen / und die ehrwürdigen Klöster zerstören. / Aber zu der Zeit war der Vol’ch des Spürsinns voll. / Mit seiner ganzen tapferen Gefolgschaft / zog er zum ruhmreichen indischen Zartum, / zog da mit ihnen in den Feldzug. / Die Gefolgschaft schläft, so schläft Vol’ch doch nicht: / Er verwandelt sich in einen grauen Wolf, / er lief, er sprang durch dunkle Wälder, / [durch dunkle Wälder] und durch dichtes Gehölz. / Und er schlägt die wilden Tiere, die ästig gehörnten [= Elche], / und auch für den Wolf, den Bär gibt es kein Entkommen, / und die Zobel, die Panther sind ihm Lieblingsbissen, / die Hasen und die Füchse verschmäht er nicht. / Vol’ch gab seiner tapferen Gefolgschaft zu essen, zu trinken, / gab den guten jungen Helden Schuhe und Kleidung – /sie trugen Zobelpelze, / und zum Wechseln Pantherpelze. / Die Gefolgschaft schläft, so schläft Vol’ch doch nicht, / er verwandelt sich in einen lichten Falken, / er flog weit hinaus aufs blaue Meer, / er schlägt Gänse, weiße Schwäne, / aber auch für die grauen, kleinen Enten gibt es kein Entkommen. / Und Vol’ch gab seiner tapferen lieben Gefolgschaft zu trinken, zu essen, / und alle Speisen waren wechselnd bei ihm, / wechselnde Speisen, zuckersüße. / Und er begann, der Vol’ch, Zauber zu treiben: / „Heil euch, ihr kühnen, guten jungen Helden! / Ihr seid nicht viel, nicht wenig – siebentausend; / aber gibt es unter euch, Brüder, einen solchen Menschen, / der sich verwandeln könnte in einen braunen Auerochsen / und laufen könnte zum indischen Zartum, / Kundschaft gewinnen könnte über das indische Zartum, / über den Zaren Saltyk Stavrul’evic, / über sein kühnes Oberhaupt aus Batus Stamm?“ / Wie wenn sich Laub und Gras hinbreitet, / so neigt sich seine ganze Gefolgschaft, / es antworten ihm die kühnen, guten jungen Helden! / „Nicht gibt es unter uns einen solchen jungen Helden, / außer dir, Vol’ch Vseslav’evic.“ / Und da verwandelte sich dieser selbe Vseslav’evic / in einen braunen Auerochsen mit goldenen Hörnern, / er rannte zum indischen Zartum. / Er sprang den ersten Sprung über eine ganze Verst, / doch den zweiten Sprung konnte man nicht mehr finden; / er verwandelt sich in einen lichten Falken, / er flog zum indischen Zartum. / Und als er im indischen Zartum ist, / ließ er sich nieder auf dem Palast aus weißem Stein, / auf dem Zarenpalast, / bei dem indischen Zaren, / an dem Fenster mit hölzernen Fensterpfosten. / Wie starke Winde über den Firnschnee ziehen –/ so spricht der Zar mit der Zarin im Gespräch; / es sprach die Zarin Azdjakovna, / die junge Elena Aleksandrovna: / „Heil dir, ruhmreicher indischer Zar! / Du geruhst, dich zu rüsten, Krieg zu führen gegen das Rus’-Land, / aber dieses ist nicht kund dir, nicht zu wissen dir: / Am Himmel hat hell leuchtend der Mond geleuchtet, / und in Kiev ist ein mächtiger Recke geboren, / dir, dem Zaren, ein Widersacher.“ / Da war Vol’ch des Spürsinns voll, / sitzend auf dem Fenster mit hölzernen Fensterpfosten; / als er nämlich diese Reden belauscht hatte, / verwandelte er sich in ein Hermelin, / lief durch die Keller, durch die unterirdischen Gewölbe, / durch die hohen Gemächer, / bei den straff gespannten Bogen biß er die Sehnen durch, / bei den gehärteten Pfeilen nahm er die Eisenspitzen heraus, / bei den Feuergewehren / zog er die Feuersteine und die Ladestöcke heraus / und grub das alles in die Erde ein. / Vol’ch verwandelt sich in einen lichten Falken, / schwang sich hoch hinauf unter den Himmel, / flog fern fort in das weite Feld, / flog zu seiner tapferen Gefolgschaft. / Die Gefolgschaft schläft, so schläft Vol’ch doch nicht, / er weckte die kühnen, guten jungen Helden auf: / „Heil euch, tapfere Gefolgschaft! / Jetzt ist nicht Zeit zu schlafen, es ist Zeit aufzustehen: / Wir wollen gehen zum indischen Zartum!“ / Und sie kamen zu einer Mauer aus weißem Stein; / stark ist die Mauer aus weißem Stein; / das Tor der Stadt ist von Eisen, / die Haken, die Riegel alle von Erz, / Wachposten stehen Tag und Nacht, / die Schwelle unter dem Tor ist aus kostbarem Walroßbein, / klug ersonnene Mauereinschnitte sind eingeschnitten, / aber nur eine Ameise kann durch den Einschnitt gehen. / Da wurden alle jungen Helden betrübt, / wurden betrübt und wurden traurig, / und sie sagen so: / „Vergeblich werden wir jetzt unseren Kopf verlieren! / Wie sollen wir denn durch diese Mauer hindurchkommen?“ / Der junge Vol’ch war des Spürsinns voll: / Er selbst verwandelte sich in eine Ameise / und alle seine guten jungen Helden in Ameisen. / Sie gingen hindurch durch die Mauer aus weißem Stein / und wurden wieder junge Helden auf der anderen Seite / in dem ruhmreichen indischen Zartum. / Alle verwandelte er zu guten jungen Helden, / mit ihrer kriegerischen Rüstung standen sie da, / und er gibt allen jungen Helden den Befehl: / „Heil euch, tapfere Gefolgschaft! / Geht umher im indischen Zartum, / haut nieder alt und jung, / laßt niemand im Zartum übrig zur Aussaat, / laßt nur übrig nach Wahl / nicht viel, nicht wenig – siebentausend / herzliebe schöne Jungfrauen.“ / Und seine Gefolgschaft geht umher im indischen Zartum / und haut nieder alt und jung / und läßt nur übrig nach Wahl / herzliebe schöne Jungfrauen. / Und er selbst, Vol’ch, ging in den Palast, / in jenen Zarenpalast, / zu jenem indischen Zaren; / die Tür am Palast war aus Eisen, / die Haken, die Krampen aus Stahl, vergoldet. / Sagt da Vol’ch Vseslav’evic: / „Und sollte ich mir das Bein brechen, aber die Tür muß raus!“ / Er stößt mit dem Fuß gegen die eiserne Tür, / zerbrach alle stählernen Krampen. / Er nimmt den Zaren an dessen weißen Händen, / ja – den ruhmreichen indischen Zaren / Saltyk Stavrul’evic, / und also spricht Vol’ch: / „Euch Zaren erschlägt man nicht, köpft man nicht!“ / Und er griff ihn und schlug ihn gegen den Fußboden aus Backsteinen, / zerschlug ihn in Krümel [von Mistdreck]. / Und da setzte sich Vol’ch selbst als Zar auf den Thron, / nahm die Zarin Azvjakovna, / ja – die junge Elena Aleksandrovna; / und jene seine tapfere Gefolgschaft / nahm jene jungen Mädchen zum Weibe. / Der junge Vol’ch aber setzte sich hier als Zar auf den Thron, / und jene wurden die Bewohner seiner Stadt. / Und er ließ hinausrollen Gold und Silber, / und Pferde und Kühe teilte er herdenweise, / und ein jeder Gefolgschaftsmann erhielt [an Geld] hunderttausend.“

Aus: Russische Lyrik. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Russ.-Dt., hg.v. K. Borowsky u. L. Müller, 5., erw. Aufl. Stuttgart 1998, S. 54 ff.

... link (0 Kommentare) ... comment